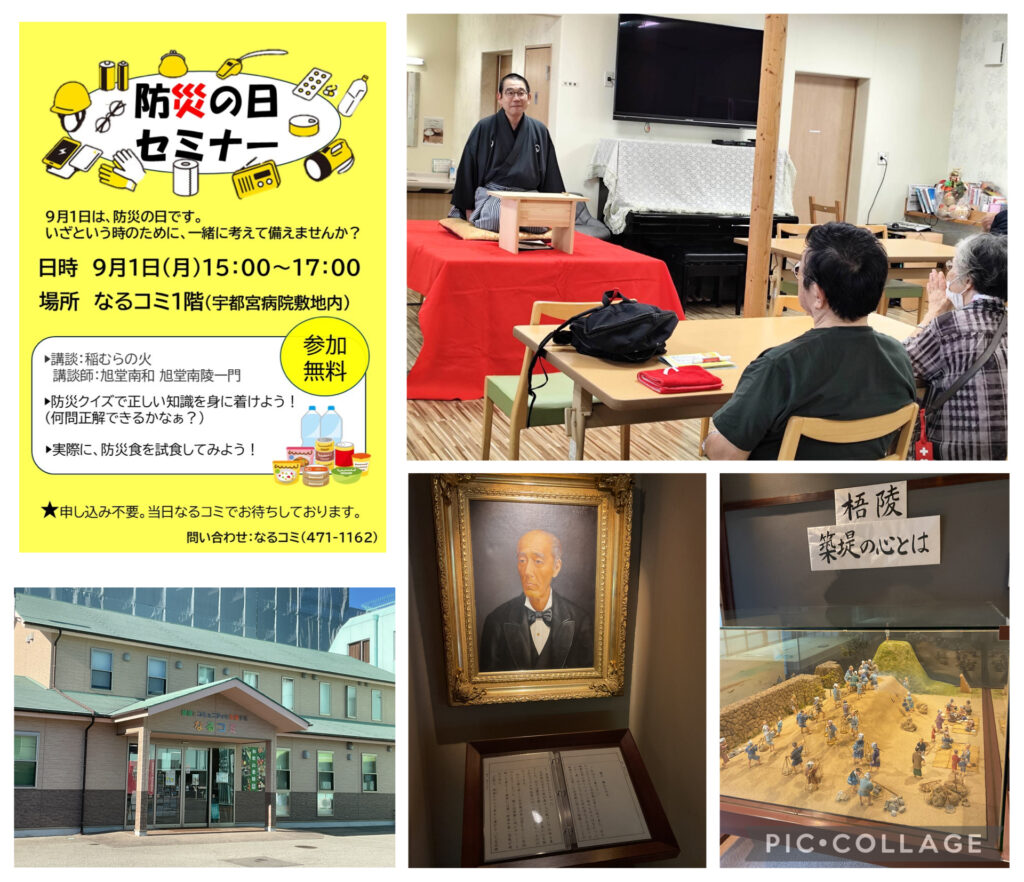

防災の日「稲むらの火」

今日9月1日は防災の日。

和歌山市内の宇都宮病院にある「なるコミ」で、「稲むらの火」の講談を務めました。ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が『A Living God(生ける神)』で描いたことでも知られる、浜口梧陵の物語です。

ちょうど先月、広川町の「稲むらの火の館」を訪ね、梧陵の偉業について学んできました。彼は津波から村を守るために広村堤防を築きましたが、それは私財を投じての大工事でした。もちろん、千葉銚子の「ヤマサ醤油」の当主として財力があったことも事実ですが、それにしても当時の感覚では、今で言う公共事業を自費で成し遂げたわけで、実に豪胆な人物だったと思います。

この築堤工事には、津波で職を失った村人に働き口を与える意図もありました。作業に従事した人々にはすぐに賃金が支払われ、大変喜ばれたといいます。

さらにもう一つ大きな狙いがありました。広村にはもともと上々田や上田といった年貢率の高い田畑が多く、そこへ津波が押し寄せたことで土地は荒れ果て、収穫は乏しいのに重い年貢だけが課されるという状況になっていたのです。

そこで梧陵が思いついたのは、その荒れた田畑を堤防建設の敷地に転用してしまうことでした。彼は各方面へ懸命に働きかけ、堤防用地として使用する許可を取り付けたのです。その結果、広村にかかる年貢米はその年から大幅に軽減されることとなりました。

豪胆さに加えて、なかなかの知恵者ですね。